DÉCOUVRIR LA SÉRIE « MITRA »

DÉCOUVRIR

LA SÉRIE

« MITRA »

POURQUOI LIRE MITRA ?

La série de bandes-dessinées « Mitra » confère à son lectorat des informations scientifiques et sociologiques narrées avec une tonalité ludique, au travers d’intrigues trépidantes dans les domaines de l’ingénierie, de la sociologie, des sciences et des techniques.

En lisant « Mitra« , nous avons accès à un compilé d’informations et de positionnements divers, voyant une problématique ou une controverse sous de multiples angles.

« Mitra » est une série de bandes-dessinées qui met en valeur la sociologie, tout en multipliant les possibilités de comprendre un sujet scientifique sans trop de connaissances antérieures.

Sans être de la vulgarisation, « Mitra » met en lumière des problématiques sociétales liées aux sciences et aux techniques d’une manière tout à la fois innovante et pertinente.

LES SCIENCES ET LA TECHNIQUE DANS LA SOCIÉTÉ

ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Avec les sciences et des innovations, nos sociétés façonnent notre avenir autant qu’elles redéfinissent notre présent.

Elles ne sont pas de simples outils, neutres ; elles sont pleines d’intrigues ; elles incarnent aussi des choix politiques, économiques et sociaux qui influencent nos vies et le devenir de la planète.

Chaque avancée, qu’elle soit médicale, énergétique ou numérique, est accompagnée de promesses mais aussi des risques, inégalement répartis. Leur maîtrise est parfois laissée à quelques mains expertes ou qui veillent à leurs intérêts.

Cette maîtrise est aussi collective et pourrait être mieux éclairée et plus démocratique. Face aux grands défis du siècle — changement climatique, santé mondiale, gestion des ressources — la production de connaissances et l’innovation sont des leviers stratégiques autant qu’un champ de tensions.

Ce qui se joue dans les laboratoires et dans les entreprises engage le destin de toutes et tous. Cet avenir se construit en partie derrière des portes closes qu’il nous faut ouvrir afin de nourrir le débat public, là où s’expriment les choix de société.

Les innovations sont des forces transformatrices dont il nous faut comprendre les ressorts pour mieux les orienter.

Sans cette vigilance collective, elles risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent.

Mitra s’attaque à ces questions et nous tient en haleine avec les intrigues qu’elles et ses collègues découvrent.

LA FABRIQUE DES SCIENCES ET DES INNOVATIONS

Les sciences et les techniques ne tombent pas du ciel.

Elles ne s’imposent pas non plus d’elles-mêmes.

Au contraire, elles sont fabriquées et portées par des dynamiques collectives, pleines d’intrigues méconnues, par ces acteurs variés qui les infléchissent dans un sens ou dans un autre.

S’y croisent curiosité et convictions humaines, savoirs accumulés et fragmentés, habitudes de pensée et routines, contraintes financières publiques et privées, ressources matérielles, ainsi que des décisions économiques et politiques.

Tout cela oriente les priorités, influence ce qui sera étudié ou non.

Les laboratoires et les bureaux d’ingénierie sont des lieux d’exploration et d’expérimentation de nouveaux mondes possibles.

Ce qu’il s’y produit ne se réduit pas à des savoirs théoriques et à des équations qui échappent à la société.

Au contraire, ils sont au cœur de réseaux hétérogènes et étendus dont la découverte aide à comprendre ce qu’il s’y fabrique et comment.

Les inventions viennent rarement d’un génie isolé ; elles sont le fruit de réseaux, d’échanges, d’essais et de nombreux échecs, tout comme d’ajustements et de détours imprévus.

Leur inscription dans la société est encore plus complexe car surgissent de multiples acteurs imprévus qui ont leur mot à dire dans l’innovation.

La série Mitra enquête sur la trame vivante et sur les intrigues de cette fabrique de connaissances et d’innovations.

Et comme des savoirs et des techniques, il y en a partout dans la société, ces enquêtes concernent tous les domaines de la vie et de la société.

ÉTUDES SOCIALES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES (STS)

Les sciences sociales aussi s’intéressent aux sciences et à l’innovation.

Les études sociales des sciences et des techniques (STS) les analysent comme autant de productions ancrées dans la société.

Elles montrent que les savoirs ne sont pas uniquement le fruit de la raison pure, mais aussi de dynamiques professionnelles, d’intérêts économiques, de choix politiques et d’enjeux de société.

Les STS interrogent la manière dont les innovations sont conçues, soutenues, adoptées, contestées, diffusées, détournées, routinisées ou abandonnées, ainsi que les rapports de pouvoir qu’elles impliquent.

Elles s’intéressent aux interactions entre les multiples acteurs et groupes sociaux concernés ou affectés : chercheurs, institutions, entreprises, mouvements sociaux, citoyens, activistes et législateurs.

Les STS révèlent que la frontière entre science et société est très poreuse, faite d’allers-retours constants.

Elles proposent des manières d’enquêter sur cette part importante et méconnue de notre société.

Elles proposent une vision différente des sciences et des techniques.

Elles aident à évaluer les enjeux de société des innovations et invitent à repenser la place du public dans les choix scientifiques et techniques.

Elles nourrissent une réflexion critique sur la gouvernance des sciences et des techniques au XXIᵉ siècle.

Elles inspirent en particulier les intrigues de la série Mitra.

QUE FONT LES SCIENCES SOCIALES ?

Souvent, étudiant·es, parents et employeurs peinent à se faire une idée de ce qu’on fait avec des sciences sociales.

Ils et elles savent qu’elles étudient comment vivent, interagissent et s’organisent les individus et les groupes dans la société, mais pas vraiment ce qu’on peut en faire comme métier, à part chercheur·euse ou enseignant·e.

Or, l’analyse des dynamiques collectives et des transformations de la société, des comportements, des valeurs, des institutions et des inégalités est essentielle pour en comprendre et agir avec intelligence dans la société, que l’on soit une institution, une entreprise ou une ONG.

Pour cette raison, des organisations de toutes sortes emploient des personnes formées dans les sciences sociales pour produire des données et des analyses qui éclairent leurs décisions, pour adapter leurs stratégies et pour accompagner le changement.

Mais, concrètement, ça veut dire quoi se former à la recherche, conduire des enquêtes, proposer une analyse critique, communiquer des résultats, décrypter les transformations économiques, technologiques et sociales ?

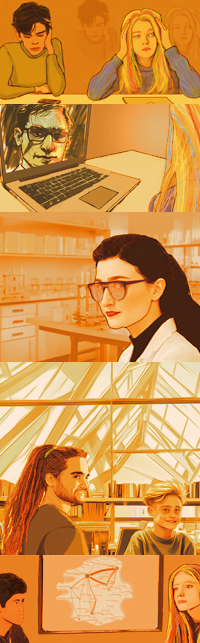

Avec la série Mitra, on voit à l’œuvre des personnes formées aux sciences sociales (étudiant·es, chercheur·euses, consultant·es, enseignant·es, accompagnateur·rices de projets, médiateur·rices, militant·es, organisateur·rices, manageur·rices, législateur·rices, élu·es…) et la façon dont ils et elles développent une capacité à relier les faits, à penser la complexité et à anticiper les effets d’une décision.

Au-delà de récits passionnants et divertissants, la bande dessinée Mitra est donc aussi un outil citoyen pour comprendre et transformer la société, pour agir dans un monde en mutation.

LE MONDE

DE MITRA

UNE HISTOIRE QUI TRAVERSE LE TEMPS

Mitra est une série de bande dessinée belge de fictions réalistes, sur fond d’enquêtes sur les sciences et l’innovation dans la société. Elle est nourrie par des travaux produits par une diversité d’auteur·rices au cours des cinquante dernières années, donc depuis les années 70 jusqu’à ce jour. Ces enquêtes mobilisent toutefois aussi des travaux d’historiens des sciences et des techniques qui conduisent Mitra à remonter dans le temps pour comprendre des dynamiques et intrigues anciennes ou dont les racines remontent loin dans le temps, parfois de plusieurs siècles.

LE MONDE

DE MITRA

UNE HISTOIRE QUI

TRAVERSE LE TEMPS

Mitra est une série de bande dessinée belge de fictions réalistes, sur fond d’enquêtes sur les sciences et l’innovation dans la société. Elle est nourrie par des travaux produits par une diversité d’auteur·rices au cours des cinquante dernières années, donc depuis les années 70 jusqu’à ce jour. Ces enquêtes mobilisent toutefois aussi des travaux d’historiens des sciences et des techniques qui conduisent Mitra à remonter dans le temps pour comprendre des dynamiques et intrigues anciennes ou dont les racines remontent loin dans le temps, parfois de plusieurs siècles.

LES ALBUMS

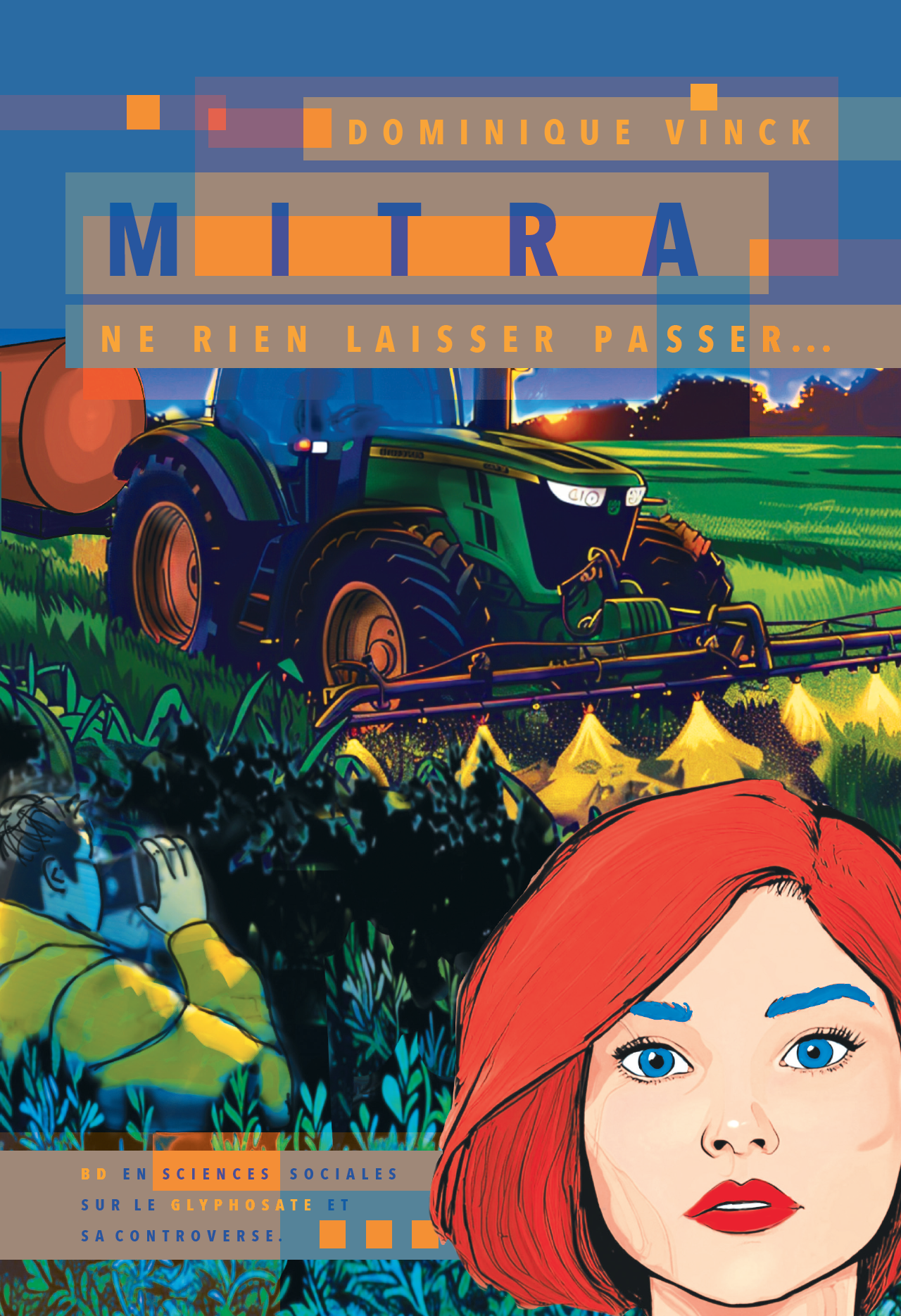

TOME 1

NE RIEN LAISSER PASSER…

L’HISTOIRE

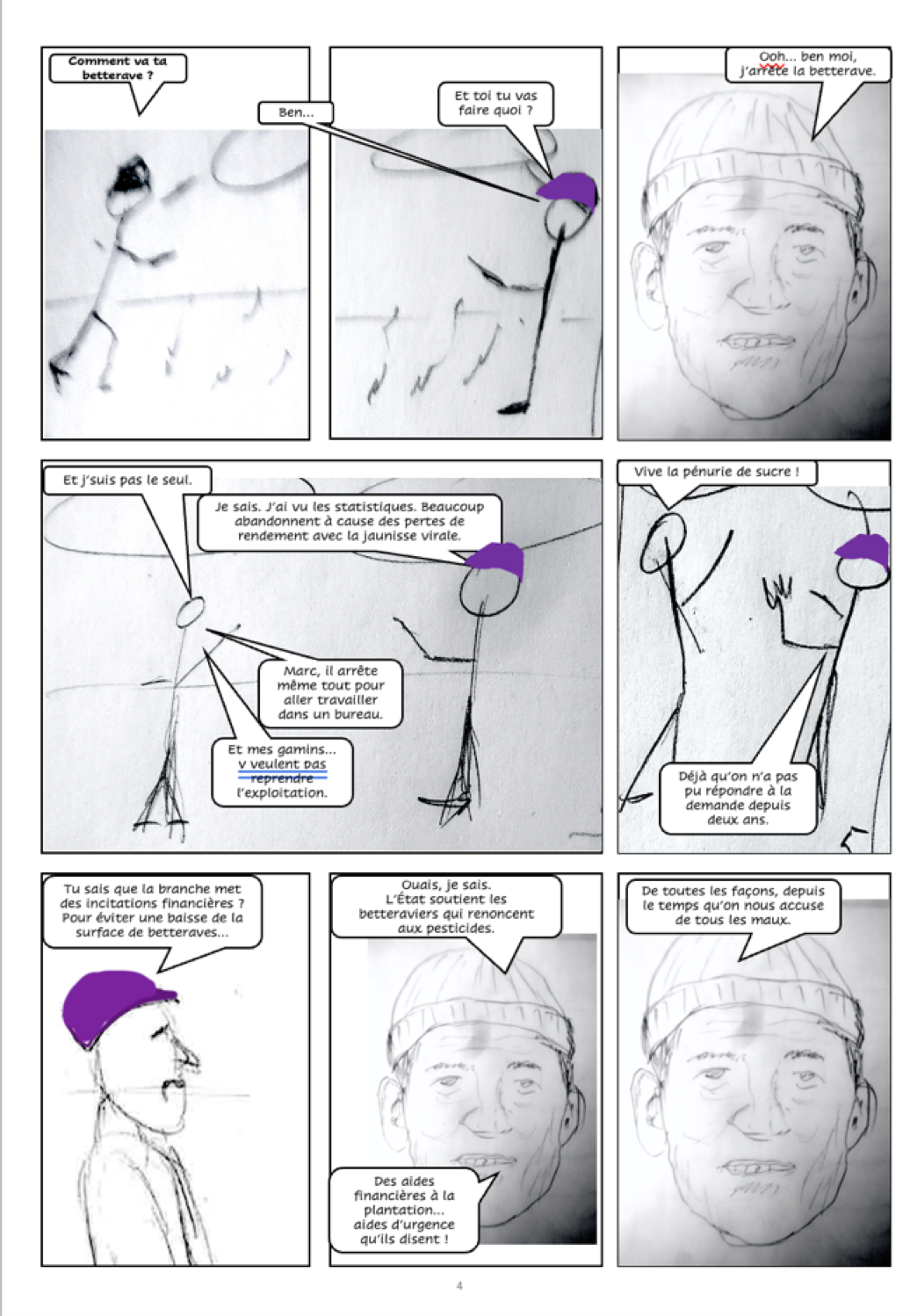

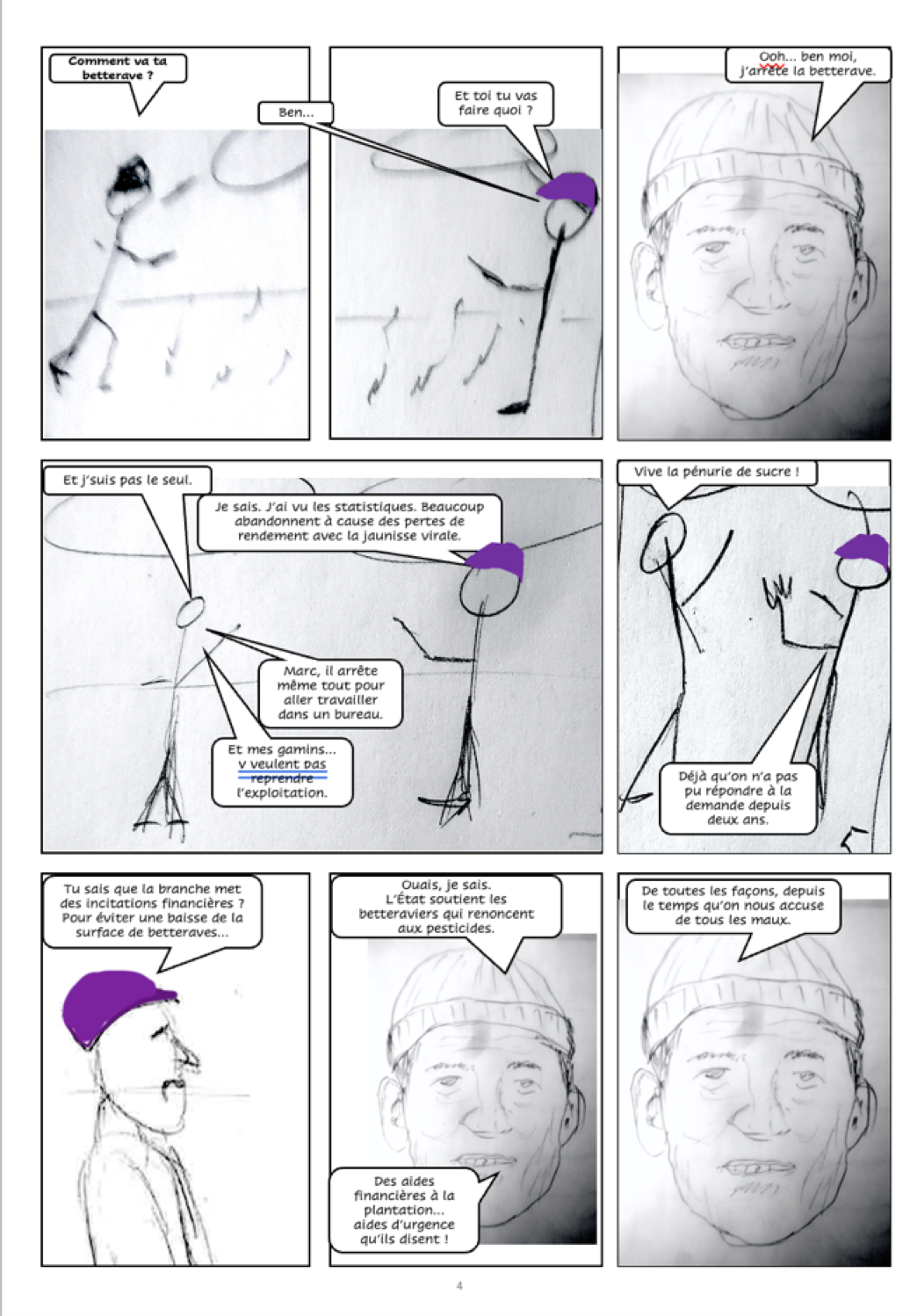

Des étudiant-es en agronomie enquêtent sur la toxicité du glyphosate.

Ce qui devait être un simple travail scolaire en sciences sociales se transforme en crise.

Mitra, leur professeure les accompagne et les guide dans des recherches qui les plongent au cœur de la controverse.

Attentat, suicide, vol de données, dissensions et menaces les emmènent dans un labyrinthe d’informations où agriculteurs, industriels, scientifiques, activistes et données scientifiques s’accumulent jusqu’à les perdre, puis découvrent une réalité des sciences insoupçonnée et dont la méconnaissance embrouille les acteurs de la controverse eux-mêmes.

Ensemble, ils décodent les mécanismes d’une controverse scientifique et celle de la régulation publique des substances toxiques.

De son côté, Mitra est malmenée par un directeur qui ne comprend pas ce que font des sciences sociales dans une école d’ingénieurs, tandis qu’elle est soutenue par d’autres, ainsi que par un industriel.

LES ALBUMS

TOME 1

NE RIEN LAISSER PASSER…

L’HISTOIRE

Des étudiant-es en agronomie enquêtent sur la toxicité du glyphosate.

Ce qui devait être un simple travail scolaire en sciences sociales se transforme en crise.

Mitra, leur professeure les accompagne et les guide dans des recherches qui les plongent au cœur de la controverse.

Attentat, suicide, vol de données, dissensions et menaces les emmènent dans un labyrinthe d’informations où agriculteurs, industriels, scientifiques, activistes et données scientifiques s’accumulent jusqu’à les perdre, puis découvrent une réalité des sciences insoupçonnée et dont la méconnaissance embrouille les acteurs de la controverse eux-mêmes.

Ensemble, ils décodent les mécanismes d’une controverse scientifique et celle de la régulation publique des substances toxiques.

De son côté, Mitra est malmenée par un directeur qui ne comprend pas ce que font des sciences sociales dans une école d’ingénieurs, tandis qu’elle est soutenue par d’autres, ainsi que par un industriel.

INFORMATIONS TECHNIQUES

ISBN : 978-2-8399-4586-8

Pages : 98

Date d’édition : 2025

Prix : 28 €

LES PERSONNAGES

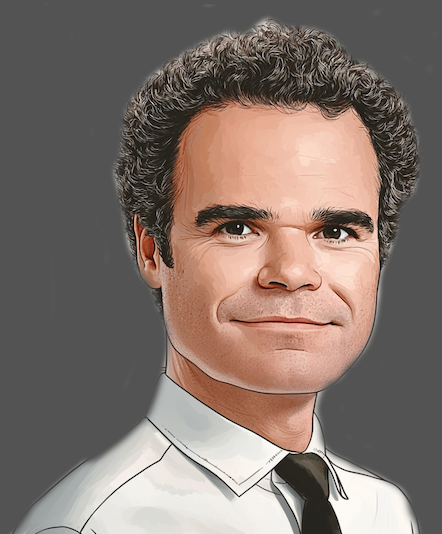

MITRA

Femme libre, ouverte d’esprit et bienveillante, mais déterminée, d’origine sociale modeste et métissée, elle aborde les sciences et les techniques de manière critique, mais entend contribuer à les mettre au service de la société. Pour cela, elle s’efforce de bien comprendre comment nouvelles connaissances et innovations y sont produites et intégrées. Au cours de sa vie d’adolescente qui se cherche à experte en sciences sociales dont les réseaux de collaboration couvrent la planète, Mitra n’est pas une solitaire. Engagée dans des collaborations avec des collègues et différents acteurs dans la société, elle participe à des enquêtes au sein de multiples univers professionnels et nous ouvre les portent de mondes méconnus et pourtant au cœur de notre société. Elle met ses capacités d’analyse au service de la société et des personnes qu’elle accompagne.

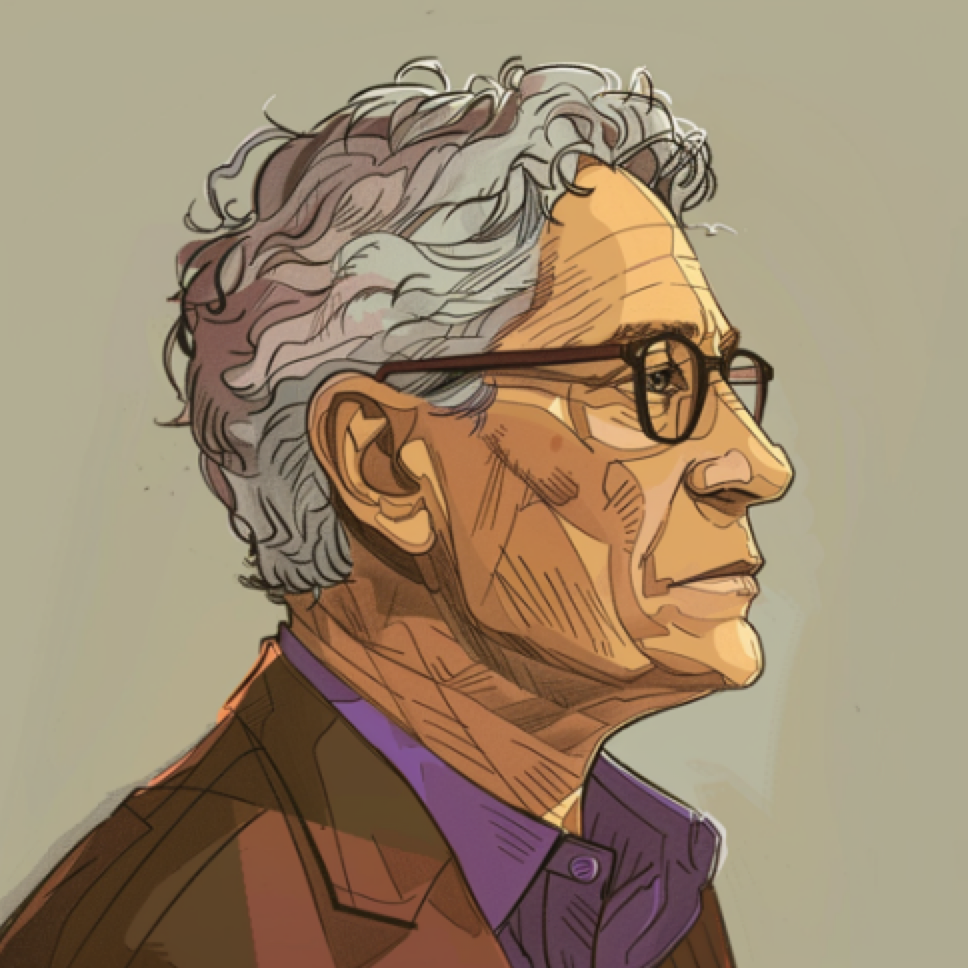

L'ASSISTANT

Pablo, l’assistant de Mitra, d’origine colombienne, réalise une thèse de doctorat sur un type très particulier d’innovation, ce qui l’entraînera dans des quelques mésaventures. Il accompagne les étudiant·es avec bonhomie, bienveillance et perspicacité. Il est aussi l’alter ego de Mitra avec qui elle fait le point et prend du recul sur ce qui se passe.

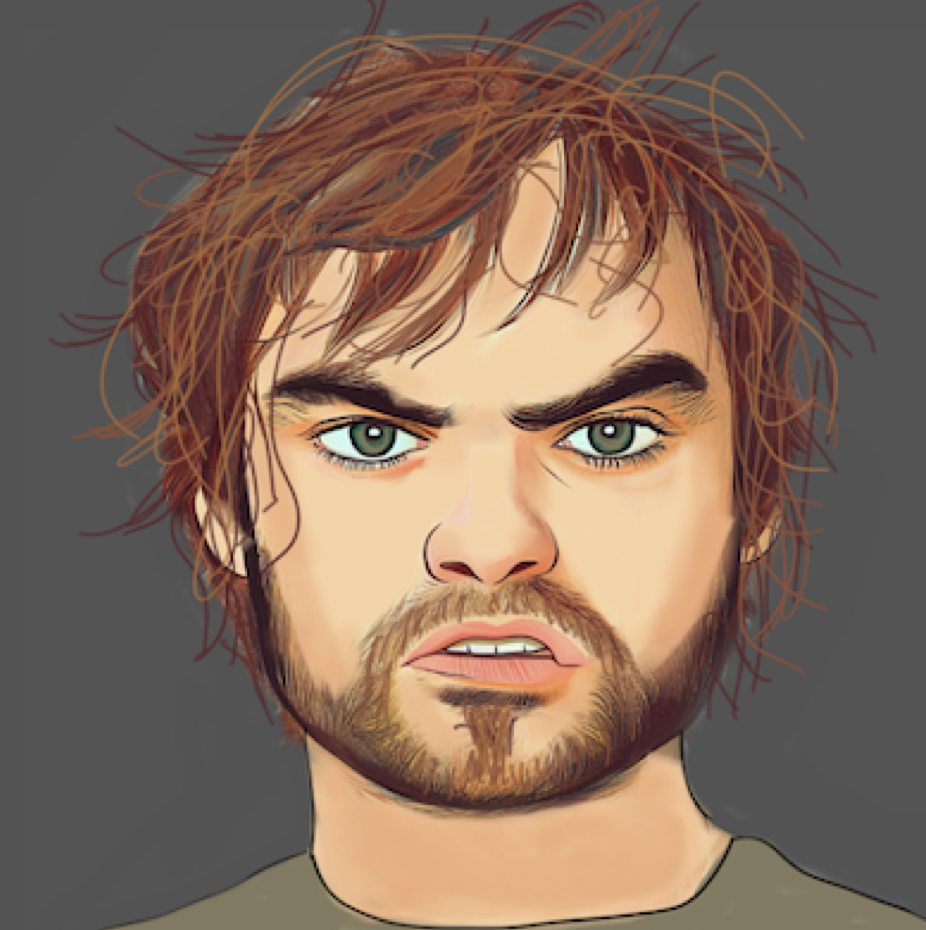

LES ÉTUDIANT-E-S

Les étudiant·es ingénieur·es agronomes sont très différent·es les un·es des autres ; certain·es ont des opinions tranchés, d’autres n’en ont pas vraiment. Toutefois, chemin faisant, leurs personnalités s’affirment et se différencient. Arthur, militant convaincu et rationaliste, apprend à mettre de l’eau dans son vin. Emelyne, sans préjugés mais sensible aux questions sociales, devient la plus analytique et la plus critique. Elle finit par envisager une conversion professionnelle. Léo aime la vie et est un peu espiègle ; sous un air détaché, il met le doigt sur des questions cruciales. Eliot, rebelle vis-à-vis des sciences sociales et partisan de la modernisation agricole, devient source de tensions dans le groupe, jusqu’à ce qu’un événement en vienne à le faire changer de position.

LES COLLÈGUES

Enseignante de sciences sociales dans une école d’ingénieur·es, Mitra côtoie surtout des collègues de «sciences dures» : chimistes, biologistes, agroécologistes, agronomie expérimentale, génie des procédés, etc. Certain·es ont de l’expérience de terrain (agricole ou industriel), d’autres une longue expérience de la recherche scientifique en laboratoire. Leurs positions sont diverses et leurs liens avec Mitra changeants.

LES INDUSTRIELS

S’agissant des sciences et des techniques, les industriels ne sont jamais très loin : conseillés scientifiques de l’école, expert·es interviewé·es par les étudiant·es, partenaire de l’un ou l’autre enseignant·es. Leurs positions ne sont pas non plus homogènes ; certains sont farouchement opposés à Mitra, d’autres de vrais soutiens.

LES PERSONNES INTERVIEWÉES

Les étudiant·es mènent l’enquête auprès d’une grande diversité d’interlocteur·rices : agriculteur·es, chercheur·euses, activistes, industriels, etc.

LE GLYPHOSATE

Le glyphosate n’est pas un être humain. Il est pourtant un des personnages importants de cette histoire, non pas parce qu’on en aurait fait un petit personnage qui se comporte comme un humain, mais parce qu’il y est bien pour quelque chose dans cette histoire, que les autres acteurs doivent apprendre à connaître pour savoir comment agir avec lui.

MITRA

Femme libre, ouverte d’esprit et bienveillante, mais déterminée, d’origine sociale modeste et métissée, elle aborde les sciences et les techniques de manière critique, mais entend contribuer à les mettre au service de la société. Pour cela, elle s’efforce de bien comprendre comment nouvelles connaissances et innovations y sont produites et intégrées. Au cours de sa vie d’adolescente qui se cherche à experte en sciences sociales dont les réseaux de collaboration couvrent la planète, Mitra n’est pas une solitaire. Engagée dans des collaborations avec des collègues et différents acteurs dans la société, elle participe à des enquêtes au sein de multiples univers professionnels et nous ouvre les portent de mondes méconnus et pourtant au cœur de notre société. Elle met ses capacités d’analyse au service de la société et des personnes qu’elle accompagne.

L'ASSISTANT

Pablo, l’assistant de Mitra, d’origine colombienne, réalise une thèse de doctorat sur un type très particulier d’innovation, ce qui l’entraînera dans des quelques mésaventures. Il accompagne les étudiant·es avec bonhomie, bienveillance et perspicacité. Il est aussi l’alter ego de Mitra avec qui elle fait le point et prend du recul sur ce qui se passe.

LES ÉTUDIANTS

Les étudiant·es ingénieur·es agronomes sont très différent·es les un·es des autres ; certain·es ont des opinions tranchés, d’autres n’en ont pas vraiment. Toutefois, chemin faisant, leurs personnalités s’affirment et se différencient. Arthur, militant convaincu et rationaliste, apprend à mettre de l’eau dans son vin. Emelyne, sans préjugés mais sensible aux questions sociales, devient la plus analytique et la plus critique. Elle finit par envisager une conversion professionnelle. Léo aime la vie et est un peu espiègle ; sous un air détaché, il met le doigt sur des questions cruciales. Eliot, rebelle vis-à-vis des sciences sociales et partisan de la modernisation agricole, devient source de tensions dans le groupe, jusqu’à ce qu’un événement en vienne à le faire changer de position.

LES COLLÈGUES

Enseignante de sciences sociales dans une école d’ingénieur·es, Mitra côtoie surtout des collègues de «sciences dures» : chimistes, biologistes, agroécologistes, agronomie expérimentale, génie des procédés, etc. Certain·es ont de l’expérience de terrain (agricole ou industriel), d’autres une longue expérience de la recherche scientifique en laboratoire. Leurs positions sont diverses et leurs liens avec Mitra changeants.

LES INDUSTRIELS

S’agissant des sciences et des techniques, les industriels ne sont jamais très loin : conseillés scientifiques de l’école, expert·es interviewé·es par les étudiant·es, partenaire de l’un ou l’autre enseignant·es. Leurs positions ne sont pas non plus homogènes ; certains sont farouchement opposés à Mitra, d’autres de vrais soutiens.

LES PERSONNES INTERVIEWÉES

Les étudiant·es mènent l’enquête auprès d’une grande diversité d’interlocteur·rices : agriculteur·es, chercheur·euses, activistes, industriels, etc.

LE GLYPHOSATE

Le glyphosate n’est pas un être humain. Il est pourtant un des personnages importants de cette histoire, non pas parce qu’on en aurait fait un petit personnage qui se comporte comme un humain, mais parce qu’il y est bien pour quelque chose dans cette histoire, que les autres acteurs doivent apprendre à connaître pour savoir comment agir avec lui.

L’ANALYSE DE CONTROVERSES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES

L’analyse de controverses scientifiques et techniques est un type d’étude qui aide à comprendre comment se fabriquent des connaissances et des techniques.

L’existence de désaccords entre acteurs les poussent à s’exprimer, à expliciter leurs arguments et à interpeller les autres acteurs, ce qui permet d’entrer dans leurs contenus, de repérer les acteurs en présence, leurs positions, leurs relations et la façon dont tout cela évolue dans le temps.

Cela contraste fortement avec les situations où les savoirs sont évidents et consensuels et où la technologie tourne sans problème ni opposition ; difficile dans ces cas d’ouvrir la boîte noire des sciences et des techniques et de comprendre quels compromis ont été réalisés et à l’issue de quels rapports de force ou de négociation.

L’analyse de controverse permet de développer une compréhension nuancée des enjeux et de faciliter la prise de décision éclairée.

Les désaccords peuvent porter sur l’interprétation de données, la validité des méthodes ou les effets et performances d’une technique.

Ils peuvent être internes au sein d’une communauté scientifique ou technologique ou impliquer une grande diversité d’acteurs et être publiquement visibles.

La méthode de suivi et d’analyse des controverses scientifiques et techniques est partiellement explicitée dans le tome 1 de Mitra – Ne rien laisser passer.

De nombreux articles, ouvrages et sites web la décrivent plus abondamment, notamment :

▪ Site web du cours «Description de controverses» de l’École des Mines de Paris – 3ème année Cycle Ingénieur Civil : présentation et démarche ; liste de controverses analysées par des élèves ingénieur·es. CONTROVERSES – L’École des Mines – Paris

▪ Seurat, C. et Tari, T. (2021). Controverses mode d’emploi, Forccast et Presses de Sciences Po : publication papier et en ligne. CONTROVERSES – SCIENCES PO) : mode d’emploi qui réunit ressources théoriques, démarche et outils méthodologiques, cas d’enquêtes.

▪ Pestre, D. (2007). L’analyse de controverses dans l’étude des sciences depuis trente ans. Entre outil méthodologique, garantie de neutralité axiologique et politique, Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 25(1), 29-43.

▪ Lemieux, C. (2007). À quoi sert l’analyse des controverses ? Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 25(1), 191-212. VOIR LE SITE

LES ALBUMS À VENIR

De très nombreuses sciences et techniques ont fait l’objet d’enquêtes.

Les sujets de ne manquent pas et Mitra a vécu bien des histoires.

Suivez ses aventures avec les robots de la recherche spatiale, l’invention de colles, l’innovation illégale, les sciences de Frankestein, le serpent nucléaire, les accélérateurs de particules, etc.

LE PROCESSUS DE CRÉATION

CRÉATION DE LA SÉRIE

NAISSANCE DE LA SÉRIE

Les articles et ouvrages académiques, même dans les sciences sociales, se lisent bien peu en dehors du monde de la recherche, alors qu’ils portent sur des questions importantes de société.

Je me demandais comment mieux faire connaître tout cela, sans tomber dans de la vulgarisation simpliste.

J’étais convaincu qu’on peut comprendre les choses les plus complexes en y arrivant progressivement.

J’avais déjà expérimenté des mises en scène textuelles (un article qui transcrit un débat fictif entre un sportif et des experts de différentes disciplines) ou orales (la découverte d’une norme que mes collègues ne connaissaient pas, mais qui était une fiction révélatrice).

J’ai aussi commis deux ouvrages faciles à lire et qui plongent pourtant le lectorat dans les arcanes des Nanotechnologies ou du numérique (Humanités numériques), publié dans la collection « Idées reçues » (Le Cavalier Bleu, Paris) ; ils avaient eu un grand succès. Je cherchais donc des formes d’écriture alternative pour mieux faire connaître et partager les travaux de mes collègues dans le domaine des études sociales des sciences et des techniques.

Après avoir écarté le théâtre et le roman, puis le documentaire – il en existe de très bon, comme La fabrique de l’ignorance de Pascal Vasselin & Franck Cuveillier (VOIR LE ROMAN) car supposant de très gros budgets, je me suis rapproché de la bande dessinée, média (texte et image, séquençage et narration) a priori plus accessible.

Par ailleurs, je voulais raconter des sciences sociales en train de se faire car on comprend mieux ce dont il s’agit quand on les voit à l’œuvre.

RECHERCHE

Je me suis donc lancé dans la lecture d’un très grand nombre de bandes dessinées, de romans graphiques, de comics et de mangas.

Et j’ai découvert que les sciences et les techniques y sont, en fait, très présents, mais de façon souvent trompeuse :

– soit ce sont des sciences et des techniques fantasmées et extravagantes, très loin de la réalité de notre monde, même si elles s’en inspirent ;

– soit ce sont des sciences et des techniques déjà faites et dont on met en scène leurs bons et mauvais usages, leurs détournements ou accidents, et qui nourrissent des questions éthiques et politiques.

Mais comment on en arrive à ça, on n’en voit pas grand-chose.

Même dans les BD d’histoire des sciences ou de savant·es, on ne voit que des versions édifiantes et édulcorées de la fabrique des sciences et des techniques.

Une superbe exception est La bombe de Didier Alcante.

Par ailleurs, les BD de vulgarisation, même bien faites, sont souvent ennuyantes et sans intrigues.

Et lorsqu’il y a une intrigue (une histoire amoureuse ou de meurtre), elle ne fait pas partie de la fabrique des sciences et des techniques.

Or, les études sociales des sciences et des techniques sont pleines d’intrigues ; pourquoi en inventer ?

Il suffit peut-être de les raconter.

Tel est le pari qui m’a conduit à me lancer.

J’ai alors choisi un type d’analyse très répandue dans mon domaine : l’analyse des controverses scientifiques et techniques. Puis, j’ai choisi une controverse qui avait déjà été bien analysées, qui est riche, longue et qui n’est pas terminée : celle qui tourne autour du glyphosate.

VALIDATION

Au bout de dix mois de recherche documentaire et de lecture de plus d’un millier de pages portant sur la controverse autour du glyphosate, j’ai tenté d’appliquer ce que j’avais appris dans des livres sur la scénarisation, la narration et le séquençage.

J’ai donc commis un scénario, puis, en gribouillant, un storyboard.

Je l’ai soumis à des collègues de sciences sociales, en études sociales des sciences et des techniques, des collègues qui connaissent la controverse autour du glyphosate.

Je l’ai soumis à des étudiant·es en ingénierie et en sciences sociales, ainsi qu’à quelques personnes qui relèvent de la création (en particulier le dessinateur Nicolas Imhof, l’artiste conceptuelle Nathalie Duc, l’autrice Estelle Imhof) et à des collègues qui ont elles-mêmes l’expérience du dessin (Anaïs Bloch, Marie Sautier, Tatiana Smirnova).

A ma grande surprise, les retours ont tous été très positifs et encourageants : le contenu les a passionné·es et la scénarisation tient la route.

Il ne restait plus qu’à trouver un·e illustrateur·rice et un·e éditeur·rice.

ÉCHANGE AVEC LES ÉDITEURS

Côté éditeurs, ma mésaventure a été globalement sans surprise.

La rumeur circule dans le milieu de la BD que les grands éditeurs rejettent neuf propositions sur dix.

Bien qu’en ayant produit un beau dossier de présentation avec l’aide d’Estelle et Nicolas Imhof, la plupart m’ont adressé une lettre standard de refus quand ils se sont donné la peine de répondre.

Même un grand éditeur qui avait annoncé publiquement rechercher des auteurs qui proposent des sujets de société et d’actualité m’a répondu qu’il ne cherchait pas ce genre de proposition.

Du côté des petits éditeurs, la réaction a été beaucoup sympathique, même si elle s’est souvent conclue sur un refus.

Au moins, un minimum de dialogue s’est instauré.

Deux de ces éditeurs étaient intéressés par le projet, mais devaient réfléchir à une possible stratégie de diversification de leurs collections.

Un autre éditeur, Antipode, était, en revanche, tout à fait intéressé et partant, mais son plan de charge n’était pas compatible avec mon projet consistant à sortir la BD au printemps 2025 pour avoir l’occasion d’en débattre publiquement avec mes collègues avant mon départ en retraite de l’université de Lausanne.

J’ai donc terminé comme en auto-édition, soutenu et accompagné par des professionnels comme Estelle et Nicolas Imhof, Nathalie Duc et l’imprimeur belge Delabie.

NAISSANCE DE LA SÉRIE

Les articles et ouvrages académiques, même dans les sciences sociales, se lisent bien peu en dehors du monde de la recherche, alors qu’ils portent sur des questions importantes de société.

Je me demandais comment mieux faire connaître tout cela, sans tomber dans de la vulgarisation simpliste.

J’étais convaincu qu’on peut comprendre les choses les plus complexes en y arrivant progressivement.

J’avais déjà expérimenté des mises en scène textuelles (un article qui transcrit un débat fictif entre un sportif et des experts de différentes disciplines) ou orales (la découverte d’une norme que mes collègues ne connaissaient pas, mais qui était une fiction révélatrice).

J’ai aussi commis deux ouvrages faciles à lire et qui plongent pourtant le lectorat dans les arcanes des Nanotechnologies ou du numérique (Humanités numériques), publié dans la collection « Idées reçues » (Le Cavalier Bleu, Paris) ; ils avaient eu un grand succès. Je cherchais donc des formes d’écriture alternative pour mieux faire connaître et partager les travaux de mes collègues dans le domaine des études sociales des sciences et des techniques.

Après avoir écarté le théâtre et le roman, puis le documentaire – il en existe de très bon, comme La fabrique de l’ignorance de Pascal Vasselin & Franck Cuveillier (VOIR LE DOCUMENTAIRE) car supposant de très gros budgets, je me suis rapproché de la bande dessinée, média (texte et image, séquençage et narration) a priori plus accessible.

Par ailleurs, je voulais raconter des sciences sociales en train de se faire car on comprend mieux ce dont il s’agit quand on les voit à l’œuvre.

RECHERCHE

Je me suis donc lancé dans la lecture d’un très grand nombre de bandes dessinées, de romans graphiques, de comics et de mangas.

Et j’ai découvert que les sciences et les techniques y sont, en fait, très présents, mais de façon souvent trompeuse :

– soit ce sont des sciences et des techniques fantasmées et extravagantes, très loin de la réalité de notre monde, même si elles s’en inspirent ;

– soit ce sont des sciences et des techniques déjà faites et dont on met en scène leurs bons et mauvais usages, leurs détournements ou accidents, et qui nourrissent des questions éthiques et politiques.

Mais comment on en arrive à ça, on n’en voit pas grand-chose.

Même dans les BD d’histoire des sciences ou de savant·es, on ne voit que des versions édifiantes et édulcorées de la fabrique des sciences et des techniques.

Une superbe exception est La bombe de Didier Alcante.

Par ailleurs, les BD de vulgarisation, même bien faites, sont souvent ennuyantes et sans intrigues.

Et lorsqu’il y a une intrigue (une histoire amoureuse ou de meurtre), elle ne fait pas partie de la fabrique des sciences et des techniques.

Or, les études sociales des sciences et des techniques sont pleines d’intrigues ; pourquoi en inventer ?

Il suffit peut-être de les raconter.

Tel est le pari qui m’a conduit à me lancer.

J’ai alors choisi un type d’analyse très répandue dans mon domaine : l’analyse des controverses scientifiques et techniques. Puis, j’ai choisi une controverse qui avait déjà été bien analysées, qui est riche, longue et qui n’est pas terminée : celle qui tourne autour du glyphosate.

VALIDATION

Au bout de dix mois de recherche documentaire et de lecture de plus d’un millier de pages portant sur la controverse autour du glyphosate, j’ai tenté d’appliquer ce que j’avais appris dans des livres sur la scénarisation, la narration et le séquençage.

J’ai donc commis un scénario, puis, en gribouillant, un storyboard.

Je l’ai soumis à des collègues de sciences sociales, en études sociales des sciences et des techniques, des collègues qui connaissent la controverse autour du glyphosate.

Je l’ai soumis à des étudiant·es en ingénierie et en sciences sociales, ainsi qu’à quelques personnes qui relèvent de la création (en particulier le dessinateur Nicolas Imhof, l’artiste conceptuelle Nathalie Duc, l’autrice Estelle Imhof) et à des collègues qui ont elles-mêmes l’expérience du dessin (Anaïs Bloch, Marie Sautier, Tatiana Smirnova).

A ma grande surprise, les retours ont tous été très positifs et encourageants : le contenu les a passionné·es et la scénarisation tient la route.

Il ne restait plus qu’à trouver un·e illustrateur·rice et un·e éditeur·rice.

ÉCHANGE AVEC LES ÉDITEURS

Côté éditeurs, ma mésaventure a été globalement sans surprise.

La rumeur circule dans le milieu de la BD que les grands éditeurs rejettent neuf propositions sur dix.

Bien qu’en ayant produit un beau dossier de présentation avec l’aide d’Estelle et Nicolas Imhof, la plupart m’ont adressé une lettre standard de refus quand ils se sont donné la peine de répondre.

Même un grand éditeur qui avait annoncé publiquement rechercher des auteurs qui proposent des sujets de société et d’actualité m’a répondu qu’il ne cherchait pas ce genre de proposition.

Du côté des petits éditeurs, la réaction a été beaucoup sympathique, même si elle s’est souvent conclue sur un refus.

Au moins, un minimum de dialogue s’est instauré.

Deux de ces éditeurs étaient intéressés par le projet, mais devaient réfléchir à une possible stratégie de diversification de leurs collections.

Un autre éditeur, Antipode, était, en revanche, tout à fait intéressé et partant, mais son plan de charge n’était pas compatible avec mon projet consistant à sortir la BD au printemps 2025 pour avoir l’occasion d’en débattre publiquement avec mes collègues avant mon départ en retraite de l’université de Lausanne.

J’ai donc terminé comme en auto-édition, soutenu et accompagné par des professionnels comme Estelle et Nicolas Imhof, Nathalie Duc et l’imprimeur belge Delabie.

DESSIN

À LA RECHERCHE D'ILLUSTRATEURS-TRICES

N’étant pas compétent dans les domaines du graphisme et de l’illustration, l’idée était de trouve un·e illustrateur·rice.

J’imaginais qu’il ne devait pas en manquer qui cherchent du travail, mais ma surprise fût grande de ne trouver aucun·e jeune qui soit partant·e.

Certain·es formé·es dans des écoles d’art et de bande dessinée regardaient ce projet de BD semi-réaliste avec dédain, indigne d’un travail d’artiste.

D’autres se refusaient à devenir l’esclave d’un auteur et cherchaient plutôt à développer leur propre univers graphique même s’ils n’avaient guère de contenu à mettre en scène.

Quelques illustrateur·rices professionnel·les et expérimenté·es, et ayant lu le storyboard, ont été très vivement intéressé·es par le projet, mais échaudés par les maigres revenus venant des éditeurs – très faible pourcentage du prix de vente, à se partager entre illustrateur·rice et scénariste –, ils demandaient à être rémunéré·es pour le travail, ce qui est bien normal.

Chiffrage pour le travail de création graphique et d’illustration : environ dix mois de travail, pour un total de 30 à 40 000 euros.

À LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS

Je me suis donc lancé dans la recherche de financement pour le travail d’illustration auprès d’institutions scientifiques, y compris leurs services « sciences et société », et culturelles, ainsi que de fondations.

Aucune n’est entrée en matière, parce qu’elles ne soutiennent pas ou plus ce genre de travail ; éventuellement, une résidence artistique ou le travail d’un·e professionnel·le de la communication si c’est pour vulgariser les résultats d’une recherche financée par cette institution.

Seule l’Académie suisse des sciences humaines et sociales s’est montrée très intéressée, mais avait besoin de revoir ses projets et ses procédures.

SE LANCER DANS L'ILLUSTRATION

M’étant inscrit dans un cours de dessin, par curiosité et pour mieux comprendre les exigences de cet art afin de pouvoir mieux comprendre et dialoguer avec un·e illustrateur·rice, j’ai appris un peu à la fois à dessiner.

Cela m’a conduit à repenser la scénarisation et même les dialogues, mais au bout de quelques mois, j’étais encouragé à poursuivre, a minima pour disposer de quelques pages à soumettre à de potentiel·les illustrateur·rices ou éditeur·rices.

Le temps s’écoulant, petit à petit, j’ai appris des rudiments quant aux proportions, aux valeurs, aux ombres, à la perspective, aux couleurs… et j’ai amélioré mon dessin.

Le défi était immense : dans le storyboard, pour qu’on les reconnaisse, chaque fois qu’un même personnage intervenant, j’en faisais un copié-collé ; avec le dessin, j’ai dû varier les positions, angles de vue et expressions, au risque de ne pas les reconnaître.

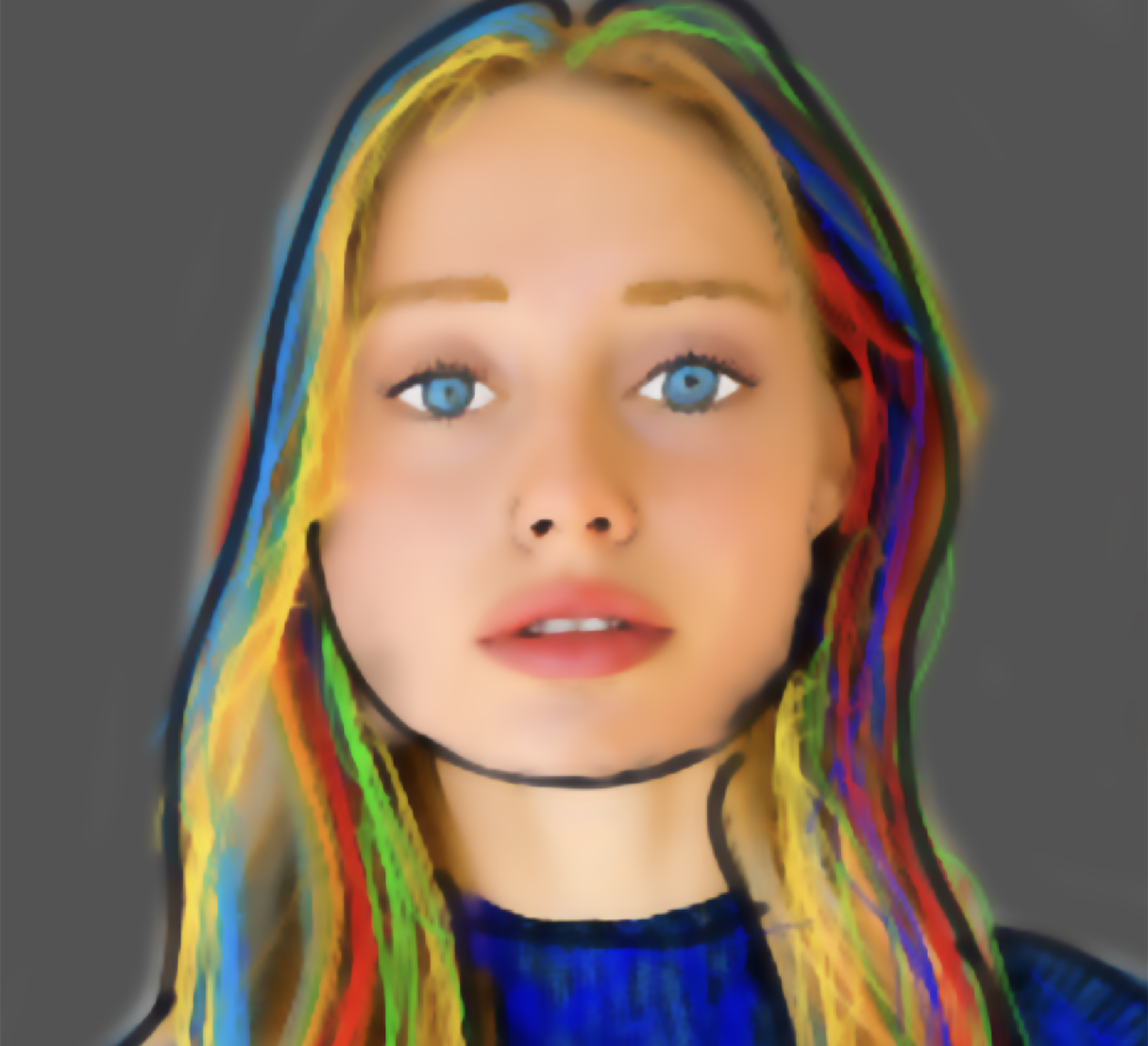

Aussi, j’ai affublé l’un d’un bonnet rouge, une autre de mèches colorées et l’héroïne d’une chevelure orangée qu’elle seule arbore.

La lecture de romans graphiques m’a rassuré quant au fait que mon incompétence n’était peut-être pas fatale car ce que j’offre porte plutôt sur le contenu et que je n’ai aucune prétention artistique.

LE RECOURS À L'IA

Je rêvais de travailler avec un·e illustrateur·rice qui soit stimulé à l’idée de développer un univers graphique original à partir de mon scénario.

Ma seule contrainte était que le dessin soit (semi-)réaliste quand il s’agit d’éléments techniques ou de gestuelles professionnelles.

Mais n’ayant trouvé personne et ayant de la peine avec les visages, j’ai pensé que les intelligences artificielles (IA) génératives pourraient m’aider.

J’ai donc appris à en utiliser et pendant plusieurs mois, j’y ai passé du temps.

J’entendais bien les critiques qui en étaient faites et je ne faisais guère d’illusion sur la qualité artistique de ce que ça produirait, mais ce ne devrait pas être pire que moi.

J’entendais aussi les créateur·rices qui criaient au scandale, mais comme aucun·e d’entre-elles et eux ne s’est engagé dans mon projet, j’ai pensé «Tant pis pour elles·eux».

Finalement, jusqu’au début 2025, quand j’ai terminé le dessin, mon bilan avec les IA est très mitigé :

Cela m’a beaucoup aidé pour générer certains fonds de case, comme un parc ; le mode «pan right», «pan left» m’a permis de générer une cinquantaine d’images parmi lesquelles j’ai pu choisir et où j’ai inséré mes personnages.

Là, j’ai gagné beaucoup d’heures.

Pour les visages, le résultat n’est pas génial.

Pour générer des images de visages à partir d’un prompt et d’un premier dessin, l’IA est bonne et j’ai souvent trouvé au moins une proposition qui convenait.

En revanche, pour redessiner le même personnage en faisant varier expression, position ou angle de vue, l’IA introduisait trop de variations, même avec un paramètre de «caractère de référence» égal à 100, si bien qu’au mieux, il m’a fallu reprendre sur la tablette chacun des dessins proposés par l’IA.

Il paraît qu’aujourd’hui le problème serait réglé.

Pour les corps et les visages, surtout de femmes, les IA génèrent des images qui reproduisent les stéréotypes de notre société et de la publicité : corps de mannequin, toujours jeune même quand on précise 40, 50 ou 60 ans ; au-delà, les images proposées basculent dans la grande vieillesse.

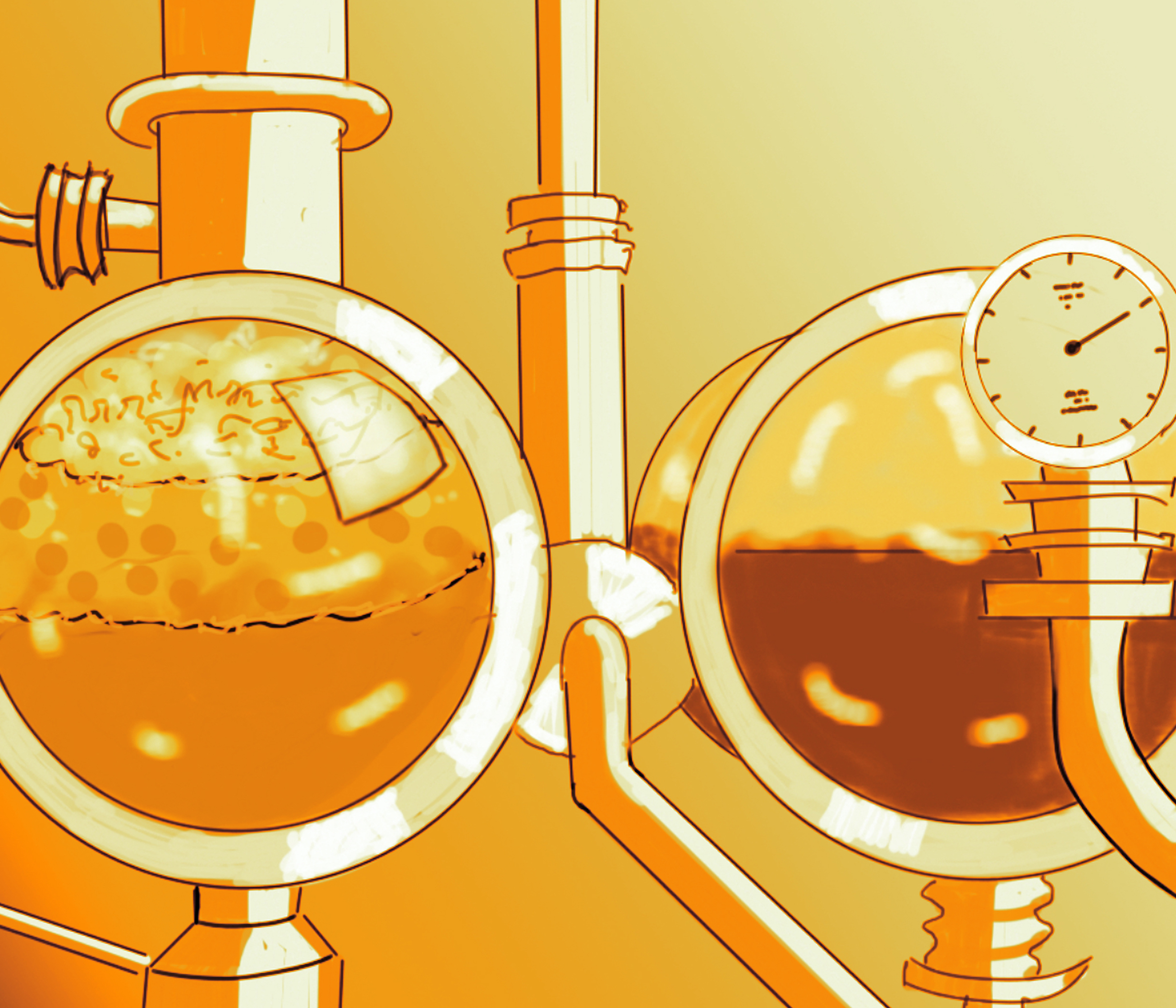

Quant aux instruments de laboratoire et aux machines industrielles, j’ai renoncé aux IA après avoir perdu plusieurs jours de travail. Ce sont des intelligences (artificielles) mais même un enfant aurait compris bien plus vite qu’elles.

Les machines qu’elles me proposaient étaient du délire qui reflètent plus la science-fiction que la réalité des techniques de ce monde, même lorsqu’on leur fournit des dessins et photos de référence.

Enfin, travailler avec ces IA n’a pas été une source de plaisir, mais plutôt de stress et d’irritation.

Le problème n’est pas le côté numérique, car j’ai aimé dessiner sur une tablette graphique, mais la conception d’invites (prompts), leur paramétrage et l’évaluation de ce que donne la machine sans rapport avec l’engagement corporel dans le dessin.